Olema, California, 14 agosto 1947. Robert Finnegan, il cui vero nome era Paul William Ryan, si spegneva a soli 41 anni, stroncato da un gravissimo cancro al pancreas. Per molti, Finnegan era solo un fulgido nome del noir americano, con all’attivo due romanzi[1] che erano entrati di prepotenza nella narrativa di genere e uno che sarebbe stato pubblicato postumo; ma, per chi lo conosceva davvero, era un faro di lotta e di speranza, una figura che aveva saputo intrecciare l’arte della scrittura con l’impegno politico fino ai suoi ultimi, drammatici giorni di vita.

Nato nel luglio del 1906 a San Francisco, Ryan aveva sempre camminato sul filo sottile tra la narrativa e l’attivismo. Cresciuto in una città che respirava acqua salmastra insieme ai suoi porti, era stato testimone fin da giovanissimo della dura realtà della vita proletaria, delle lotte sindacali e della disperata resistenza di chi lavorava con il sudore e con le mani. Fu questo, forse, che lo spinse verso il Partito Comunista, in un’America dilaniata dalla Grande Depressione, e verso una carriera letteraria che non si limitava a raccontare storie, ma cercava di scuotere coscienze.

Ma il 1947 fu l’anno della sua battaglia più grande, quella contro il destino. Afflitto da un dolore crescente, che si sarebbe rivelato un cancro al pancreas incurabile, si trovò faccia a faccia con la propria mortalità. La diagnosi fu spietata: pochissimi mesi di vita. Eppure, invece di abbandonarsi alla disperazione, trovò nella malattia una nuova forza. Il suo corpo si indeboliva ogni giorno, ma il suo spirito bruciava come non mai.

Il 20 maggio 1947, già fiaccato dal male che lo consumava, Robert Finnegan raccolse le sue ultime energie per lanciare un messaggio epico e potente ai lavoratori di San Francisco, che erano in sciopero nei porti, sulle banchine e nei magazzini. Era un momento critico per il movimento operaio: i marinai, i portuali e i magazzinieri avevano incrociato le braccia, rivendicando salari equi e condizioni di lavoro più umane. La polizia e i datori di lavoro stavano già preparando una dura repressione, e il governo guardava con sospetto queste manifestazioni di ribellione[2].

Paul Ryan, che da giovane aveva marciato al fianco degli stessi uomini che ora lottavano sulle banchine, non poteva restare in silenzio. Pur debilitato dal dolore, prese carta e penna e scrisse un appello che avrebbe risuonato tra le file degli scioperanti come un tamburo di guerra. Non c’è malattia, non c’è forza repressiva, non c’è ingiustizia che possa piegare lo spirito di un uomo che lotta per la giustizia, pare abbia affermato. Siamo i costruttori del nostro futuro, e se oggi ci mettiamo in ginocchio, domani i nostri figli saranno schiavi.

Questo il testo integrale della lettera:

Oléma, California, 20 maggio 1947. Ai miei fratelli, gli scaricatori di porto e i magazzinieri: quando leggerete queste righe, il mietitore mi avrà già preso. In altre parole, sarò morto. Anche se non avevo la tessera del sindacato degli scaricatori di porto o dei magazzinieri, voglio che sappiate che ero vostro fratello. Eravate i miei compagni e il mio orgoglio, e mi sentivo simile a voi come se avessi lavorato al porto con i blue jeans e un gancio in mano invece di essere un ragazzo della classe operaia che voleva fare lo scrittore. Vi racconto tutto questo perché, mentre muoio, sento un intenso bisogno di farvi sapere che ero vostro fratello. Vi lascio all’alba di una grande lotta – la prima delle vostre lotte a cui non parteciperò con tutte le mie forze. Ricordate, fratelli, ricordate sempre che ciò che avete ottenuto, lo avete ottenuto stando insieme, spalla a spalla, con la certezza che un’ingiustizia fatta a uno è un’ingiustizia fatta a tutti, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dalle idee. Per quanto riguarda il “pericolo rosso”, ricordate che qualsiasi idea che vada a beneficio della classe operaia sarà bollata come “rossa”. Persino le timide riforme con cui il presidente Roosevelt cercò di portare un po’ dell’abbondanza americana alla portata di case modeste, furono denunciate dai magnati del denaro come il comunismo più sfrenato… Quando arriverà la prossima battaglia, pensate a me come al ragazzo magro con gli occhiali di corno, la cui arma era una macchina da scrivere, che ha combattuto al vostro fianco, da un piede all’altro, e che è con voi in spirito con tutta la forza che gli è rimasta.

Parole di fuoco, che furono diffuse dai sindacati attraverso volantini e manifesti, parole che infiammarono le strade di San Francisco. I lavoratori trovarono nuova forza in quel grido di dolore e di speranza, sapendo che proveniva da un uomo che stava combattendo una guerra personale contro il tempo e che eppure era al loro fianco. Finnegan sapeva che non avrebbe visto la fine di quello sciopero, ma il suo cuore era con loro, sul fronte della lotta.

La sua vita, in fondo, era stata una battaglia continua. Non solo come attivista politico, ma anche come scrittore e giornalista. Con il suo pseudonimo, Robert Finnegan, aveva firmato romanzi noir acclamati dalla critica[3], ambientati in un’America oscura e corrotta, che riecheggiavano le sue idee di giustizia sociale, esponendo il lato marcio del potere e della società borghese, oltre alla loro protervia verso i poveri e i diseredati. Il suo detective-giornalista, Dan Banion, non è un eroe ma un uomo interessato alla giustizia, come gli altri protagonisti sono uomini logorati dalla vita, che lottano contro un sistema che li vuole schiacciare. Proprio come Banion, Finnegan trovava nei deboli, nei dimenticati, i veri protagonisti delle sue storie.

Oltre alla narrativa, Paul Ryan lavorò come giornalista, collaborando con varie testate comuniste e socialiste. Usò la sua penna come una lama affilata, per denunciare le disuguaglianze e le ingiustizie che infestavano l’America capitalista. Era un uomo di principi incrollabili, che non temeva di essere etichettato come sovversivo o “rosso” in un’epoca in cui la caccia alle streghe maccartista stava cominciando a prendere piede.

Nel 1933, con lo pseudonimo di Mike Ouin, aveva pubblicato il pamphlet And We are Millions: The Story of Homeless Young, una raccolta di testimonianze di giovani disoccupati condannati per vagabondaggio dalla giustizia americana. In The Big Strike, scritto durante il grande sciopero del 1936-1937 e pubblicato in parte sulla rivista Fortune prima dell’edizione integrale, che venne solo nel 1949, aveva raccontato lo storico sciopero generale del porto di San Francisco[4]. Inoltre, dal 1938 al 1946 aveva condotto alcuni programmi radiofonici per il sindacato CIO.

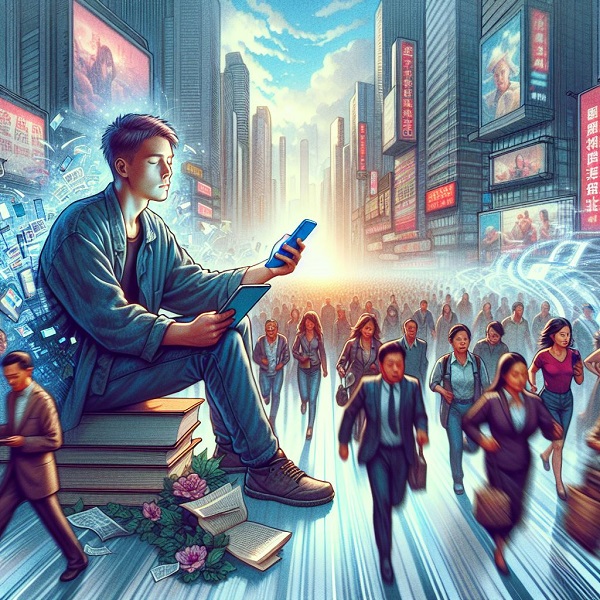

In periodi di grande ingiustizia e disuguaglianza, autori come Robert Finnegan offrono una voce ai marginalizzati e ai dimenticati, raccontando storie che mettono in luce le contraddizioni e le sofferenze della società. Finnegan, come molti scrittori impegnati, sapeva che la letteratura ha il potere di influenzare le coscienze. Nei suoi romanzi noir, la corruzione, il potere e l’oppressione non erano solo temi narrativi, ma specchi della realtà che egli osservava attorno a sé. Attraverso la fiction, riusciva a esplorare questioni profonde come la lotta di classe, i diritti dei lavoratori e la resistenza contro i sistemi oppressivi, coinvolgendo il lettore in riflessioni che andavano ben oltre la trama. La letteratura diventava così uno strumento di consapevolezza, capace di accendere il dibattito e di far emergere la necessità di cambiamento.

In un mondo in cui i mass media spesso controllano le narrazioni dominanti, figure come Finnegan sfidano queste visioni preconfezionate, raccontando la realtà da una prospettiva alternativa, spesso scomoda, ma necessaria.

Oggi, a Olema, dove si spense, non ci sono statue o targhe commemorative per Paul William Ryan. Il suo nome è stato quasi dimenticato anche dalle cronache letterarie, eppure il suo spirito ribelle e le sue parole di fuoco continuano a vivere in chi, ogni giorno, lotta per un mondo più giusto.

Non ci inginocchieremo mai, aveva scritto, e così, anche di fronte alla morte, Robert Finnegan mantenne la sua promessa.

Note

[1] Il primo dei quali, The Lying Ladies, recentemente ripubblicato da Mondadori con il titolo Capro espiatorio.

[2] Lotte abilmente raccontate da Valerio Evangelisti nel suo romanzo Noi saremo tutto.

[3] Oltre a quello già citato, The Bandaged Nude e Many a Monster.

[4] The Big Strike è un saggio storico che narra gli eventi dello storico sciopero generale del porto di San Francisco, momento cruciale nella storia dei diritti dei lavoratori negli Stati Uniti, specialmente per i portuali e i marinai. Lo sciopero, noto come San Francisco General Strike, fu una delle più grandi dimostrazioni di forza della classe lavoratrice contro i datori di lavoro, la polizia e i governi locali, e culminò in una vittoria significativa per i sindacati. Nel libro, Ryan non si limita a raccontare i fatti, ma esamina anche il contesto politico e sociale dell’epoca, mettendo in luce la brutalità della repressione statale e la solidarietà tra i lavoratori.