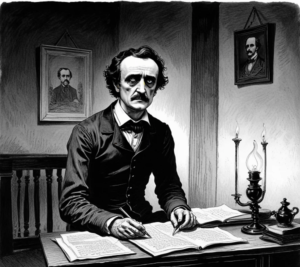

In una stanza soffusa di ombre tremolanti, il ticchettio di un orologio invisibile scandisce il tempo con inquietante regolarità. Una figura emaciata, dagli occhi febbrili e penetranti, siede di fronte a noi: Edgar Allan Poe, poeta dell’oscuro e narratore dell’orrore, accetta di parlare di ciò che più lo ossessiona: la scrittura.

Signor Poe, la vostra opera sembra pervasa da una concezione quasi matematica della narrazione. Pensiamo, ad esempio, a Il corvo, la cui struttura è di una precisione cristallina. Quanto conta la logica nella creazione del terrore?

L’effetto è tutto. L’arte della scrittura, specie nella forma breve, esige che ogni parola, ogni pausa, sia subordinata al risultato finale. Nulla dev’essere superfluo. In La filosofia della composizione ho spiegato che Il corvo non nacque da un’ispirazione improvvisa, ma da un calcolo preciso: volevo suscitare una malinconia sublime, e sapevo che il suono più adatto a evocarla era “or”. Da qui Nevermore. Non v’è orrore senza metodo, non v’è paura che non abbia una sua architettura invisibile.

Ma l’orrore che evocate non è solo architettura. È febbre, ossessione, discesa negli abissi. In racconti come Il cuore rivelatore e Il barile di Amontillado, la paura nasce dalla mente stessa dei personaggi.

Perché il vero terrore non abita nei cimiteri, né nei castelli in rovina, bensì nella psiche. È l’idea fissa che rode, la colpa che batte come un tamburo nel petto. È il confine sottile tra lucidità e follia. Nulla è più terrificante dell’essere in trappola dentro se stessi.

Eppure, nei vostri racconti è spesso presente anche il soprannaturale. Pensiamo a Morella, a Ligeia, alla stessa Caduta della casa Usher. Quanto credete nel paranormale?

Credere? Ah, la parola meno poetica del mondo! Io non scrivo per credere, scrivo per evocare. Il soprannaturale è la metafora ultima della nostra condizione: la morte che non muore, il passato che non si dissolve, l’amore che torna, deformato, dalla tomba. È sogno e incubo, un ponte tra il visibile e l’inesprimibile.

In Eureka, avete tentato una spiegazione quasi cosmologica dell’universo, mescolando scienza e intuizione. Ritenete che la scrittura sia un mezzo per comprendere la realtà?

È un mezzo per decifrare l’enigma, pur sapendo che non avremo mai la soluzione. Eureka non è un trattato scientifico, è un poema in prosa sull’infinito. Ho sempre creduto che la poesia sia l’unico linguaggio adatto alla verità ultima, perché la verità non si lascia sezionare come un cadavere sul tavolo dell’anatomista.

La morte è un tema costante nella vostra opera, in particolare la morte delle donne amate. Perché questa ossessione?

Perché la bellezza e la morte sono inscindibili. Scrissi che il soggetto più poetico del mondo è la morte di una bella donna, narrata dalle labbra di chi la amava. Non è forse la bellezza la cosa più effimera? E non è la perdita ciò che la rende sublime? Guardate Annabel Lee, Berenice, Eleonora: ogni amore è destinato a dissolversi come nebbia sull’acqua, eppure è proprio questa fragilità a renderlo eterno.

E voi, signor Poe, credete che il vostro nome sarà ricordato in eterno?

(Sorride appena, un’ombra gli attraversa lo sguardo. Poi si alza, avvolgendosi nel mantello nero, e si avvia verso l’oscurità della notte. Prima di varcare la soglia, si gira un’ultima volta).Il corvo ha già risposto per me. Mai più? No: per sempre.

Serie: Le interviste impossibili