Writing about music is like dancing about architecture

(Martin Mull)

Se diamo credito al noto aforisma di Martin Mull (per anni erroneamente attribuito a Frank Zappa), allora parlare, scrivere o leggere di un disco dei Phish è l’attività più stupida e inutile che si possa intraprendere per sfruttare al meglio il proprio tempo.

Nella sua più che trentennale carriera, la band del Vermont ha sfornato dodici album di studio. Difficilmente lì fuori ci sarà qualcuno che ne ricorda un titolo, e ancora più difficilmente i media che contano annovereranno i Phish nelle loro studiate e sudate playlist di fine anno/decennio/secolo. Una volta tanto a ragione.

Tutto sommato i Phish hanno fatto, fanno e faranno sempre dischi prescindibili, senza grandi singoli, senza rivoluzioni musicali nascoste tra i solchi, senza produzioni artistiche che dettano la cifra stilistica dei tempi che viviamo o che vivremo.

Se è un disco, quello che cercate, potete tranquillamente skippare oltre: Pharrell Williams o Kanye West ve ne propineranno uno al mese da qui all’eternità; se invece accettate la sfida di tenere tra le mani la chiave di un’esperienza, allora fermatevi su queste righe e catapultatevi a Burlington, Vermont, sulla costa di un laghetto che, messo a confronto con l’immensità dei Grandi Laghi, sembra poco più di una pozzanghera.

I Phish sono una jam band. Se vogliamo dirla tutta ed escludere i pionieri e massimi esponenti del genere (Grateful Dead e Allman Brothers Band), dalla metà degli anni Novanta i Phish sono LA jam band, e la porta principale per entrare nel loro mondo è il live.

Così li ho conosciuti. Così dovrebbe conoscerli chiunque: a scatola chiusa, per caso, live!

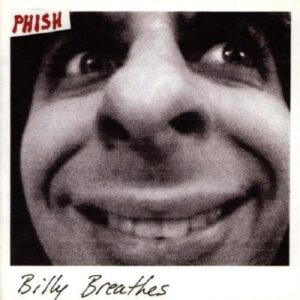

Cosa per niente semplice. Da questa parte dell’Atlantico la band manca da oltre quindici anni. Se volete scontrarvi con il pesce, il modo più immediato è partire dal loro capolavoro: Billy Breathes. BB è l’Abbey Road dei Phish, un disco di chi sa di non dover dimostrare nulla e si limita a mettere insieme un’ottima manciata di brani.

Free inizia distorta per virare quasi subito verso lidi da ballata elettrica intelligente: maestria e interplay rotolano e fanno scivolare le partitura, di battuta in battuta, verso complessità e colori che si stratificano senza mai essere stucchevoli (non per niente mister Steve Lillywhite è al banco di produzione).

Character Zero vive il primo minuto in un botta e risposta tra vocalità e fraseggi chitarristici per poi esplodere in una maestosità che sa di America nell’accezione più positiva del termine. Gli strumenti continuano a chiedere attenzione in un’altalena in cui mai si rubano la scena l’uno con l’altro, ottenendo il risultato di far crescere il brano su trame complesse ma allo stesso tempo perfettamente integrate nella forma canzone.

Waste gira su se stessa delicata per un paio di minuti e poi prende il volo con un crescendo che esplode nel ritornello finale e nel seguente assolo, un mix impossibile di complessità e gusto.

L’ascolto continua con In Taste, un folk in salsa prog giostrato su una ritmica magistrale, e Car Trucks Buses, che parte stax fino al midollo per poi imbastardirsi di follia.

Billy Breathes ha già vinto, ancor prima della delicatezza di Talk o della magistrale Theme from the bottom, una walk in the wild side del lato terso della vita; ha già vinto prima dell’arpeggio contrappuntato di voce di Train Song o dell’ambient acustica di Bliss, che introduce il quartetto finale di songs che scivolano una dentro l’altra fino al saluto finale di Prince Caspian.

Ha già vinto per la libertà, per la serenità di una free form mai invadente, per una tecnica assoluta che non soffoca la spontaneità e il feel.

Billy Breathes è un caleidoscopio senza voler essere psichedelia tout court, è una proiezione di colori musicali simmetrici che sta dalle parti dei grandi dischi di jazz elettrico, con il pregio di consegnare all’udito tredici grandi gemme di musica americana.

Nient’altro che libertà.