Un uomo che non pensa è come un uomo che non vive.

Miguel de Unamuno

C’è stato un tempo in cui la parola, quell’umile tessitrice del pensiero, era lo strumento più nobile dell’intelligenza umana. Un tempo in cui il confronto delle idee nasceva dall’argomentazione, dall’approfondimento e dalla riflessione. Ma ecco sorgere, come una nube tossica sopra il panorama intellettuale, i social network: piattaforme che hanno decretato la morte lenta e dolorosa dell’intelligenza collettiva.

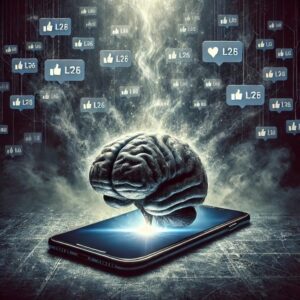

I cosiddetti social non sono una semplice evoluzione tecnologica, ma una mutazione antropologica: hanno trasfigurato il dialogo in un’arena di scontri inutili, in cui l’unico obiettivo è urlare più forte degli altri. Il principio fondante dell’intelligenza – il dubbio – è stato soppiantato dal dogma del “like”, dalla dittatura sbrilluccicante dell’apparire. Qui non si cerca la verità, ma la visibilità.

Su queste piattaforme il pensiero critico muore, strangolato da una spirale di superficialità e approssimazione. Perché leggere un libro, quando un meme di dieci parole può regalarti l’illusione di sapere tutto su qualsiasi argomento? Perché ascoltare un’opinione diversa dalla propria, contrastante i propri pregiudizi, quando un algoritmo ben tarato mostra solo ciò che conferma le proprie idee preconfezionate?

I social network sono un gigantesco esperimento di lobotomia di massa. Hanno ridotto la capacità di attenzione umana al livello di un pesce rosso, trasformato il dibattito in una fiera del sarcasmo e reso virale ogni forma di idiozia. La semplificazione estrema, lo slogan ad effetto, il pensiero ridotto a poltiglia sono le nuove valute del nostro tempo. L’intelligenza è lenta, faticosa, richiede tempo: i social network sono rapidi, immediati e, soprattutto, premiano per il nulla. La nullificazione dell’esistenza.

Un tempo si diceva che l’ignoranza fosse una condizione da superare con lo studio e la conoscenza. Oggi, grazie ai social, l’ignoranza è diventata una medaglia al valore, da esibire con orgoglio con viso tronfio e aria di superiorità, come dei parvenu dell’autoreferenzialità coatta. Chi urla di più è il più popolare. Ogni argomento complesso viene ridotto a una manciata di caratteri, ogni discussione profonda sommersa da battibecchi insulsi e offese gratuite.

E attenzione: questa eutanasia dell’intelligenza non è un incidente, ma una strategia deliberata. I social, con i loro algoritmi, non cercano di educare l’utente, ma di tenerlo incollato allo schermo, in un circolo vizioso di indignazione, superficialità e conferme continue dei propri preconcetti. Perché un utente intelligente non è un buon cliente. Un cliente intelligente si stanca, si annoia, cerca altro. Un cliente stupido invece scrolla, clicca, gracida, compra.

Siamo di fronte a una civiltà che sta bruciando la propria intelligenza sull’altare dell’intrattenimento istantaneo. E mentre il mondo reale brucia, ci preoccupiamo solo di quale foto riceverà più cuoricini. È questa la grandezza cui dovremmo aspirare? È questo il futuro che sognavano i filosofi, gli scienziati, gli artisti? Un mondo in cui tutto è opinabile, in cui il sapere vale quanto un commento qualunque scritto da un maleducato arrogante in preda all’ira?

I social network non sono solo un problema tecnologico, ma un problema morale. Hanno trasformato l’intelligenza in un peso e l’ignoranza in un vantaggio. Ci stanno consegnando un mondo nel quale pensare è un difetto, in cui la riflessione è lenta e inutile e chi parla troppo a lungo non viene ascoltato.

Allora chiediamoci: vogliamo davvero accettare questa eutanasia dell’intelligenza? O vogliamo riprenderci il diritto di pensare, di dubitare, di discutere con lentezza, profondità e rispetto? Di dare un senso a tutto questo bailamme che ci sfarfalla in preda all’epilessia dinnanzi agli occhi?

L’intelligenza è ancora lì, sepolta sotto montagne di post inutili e tweet rabbiosi. Tocca a noi dissotterrarla, darle ossigeno, ridarle il posto che merita. Altrimenti saremo i becchini del nostro tempo, del nostro stesso pensiero. E non avremo nemmeno la dignità di versare una lacrima.

Risorgiamo, prima che sia troppo tardi. Ritorniamo a pensare, prima che smettano di farcelo fare. Perché manca tanto così a un abisso senza ritorno.