Frank Zappa era la sua musica. Mai nessun musicista era riuscito prima di lui a incarnare così profondamente la propria arte. Frank Zappa mangiava musica, beveva musica, sognava musica, respirava e viveva musica. Non credo ci sia stato un solo istante dell’esistenza di Frank Zappa, nel quale non abbia avuto in mente come fare a mettere su spartito la sua ultima intuizione, il suo ultimo sogno, il suo ultimo sberleffo, prova ne sia l’immensa mole di materiale pubblicato (e non), una quantità di dischi, tutti di altissimo livello, che altri artisti non sarebbero riusciti a produrre in dieci vite. Ma che musica componeva e suonava Frank Zappa?

In un negozio di dischi serio, il folle/geniale compositore di Baltimora non verrebbe catalogato per genere musicale ma avrebbe uno spazio esclusivamente suo, non essendo possibile inscatolare la sua musica in categorie precostituite: la musica di Zappa non è rock, non è blues, non è jazz, non è classica, non è sinfonica, non è folk, non è reggae, perché prende il meglio di ogni cosa e la rielabora frullandola insieme a coretti anni ’50, a rumori di sottofondo strani, a chiacchiere e risate, poliritmie, tempi dispari, ritmi irrazionali o casuali, e diavolerie varie, fino a distillare composizioni uniche e irripetibili. La più azzeccata definizione è quella di un mio amico, appassionato di jazz, che mi accompagnò al concerto di Modena del 1988 senza aver mai ascoltato prima una sola nota zappiana; al termine dell’esibizione, letteralmente a bocca aperta, esclamo: “Ma questa… è musica totale!”

Un portento creativo di tal fatta, come spesso accade, divide senza mezze misure il pubblico in fan entusiasti e in detrattori a oltranza: nel caso di Zappa non è un luogo comune dire che “o lo si ama o lo si odia”. Per questo motivo gli zappiani sono da sempre una tribù anomala e di nicchia nell’ambito delle comunità “rockettare” che si sono succedute dalla fine degli anni sessanta ad oggi.

Non mi si chieda per quale motivo, ma io negli anni Settanta avevo una (immotivata, posso affermare oggi) totale idiosincrasia per i cantanti e musicisti americani che portavano cognomi italiani: Frank Zappa rientrava nel novero e pertanto non me ne occupai fino al 1978, quando di punto in bianco decisi che il chitarrista in baffo e mosca poteva essere messo alla prova del mio autorevolissimo giudizio (per sgomberare il campo da ogni equivoco, sto scherzando; l’unico giudizio che ero e sono in grado di dare non può che riguardare unicamente il mio gusto personale, essendo completamente digiuno di elementi di tecnica musicale). Sfortunatamente, il mio primo punto di contatto con la musica di Zappa, il mio banco di prova, fu un disco pubblicato nel gennaio del 1979, e più precisamente l’enigmatico Sleep Dirt. Dico sfortunatamente, perché Sleep Dirt, insieme al precedente Studio Tan e al successivo Orchestral Favorites, non fu un LP pensato e progettato da Frank Zappa, ma “buttato” sul mercato dalla casa discografica Warner Bros, che senza alcuna autorizzazione dell’artista incise su disco una serie di nastri zappiani registrati nel corso degli anni precedenti e destinati ad essere rielaborati e inseriti in un progetto più compiuto, com’era consuetudine di Zappa. Sleep Dirt, invece, pur contenendo brani di ottima qualità, era un prodotto “povero”, scarsamente valorizzato, con una copertina senza note e nemmeno i nomi dei musicisti. Insomma, un disco predestinato all’insuccesso. Ciò nonostante, da quel primo ascolto Frank Zappa è diventato una sorta di ossessione per il sottoscritto: da quasi trentacinque anni ho acquistato tutto l’acquistabile per quanto riguarda musica su LP e CD, riprese video su VHS e DVD, libri, giornali, poster, cartoline, biglietti di concerti e quant’altro.

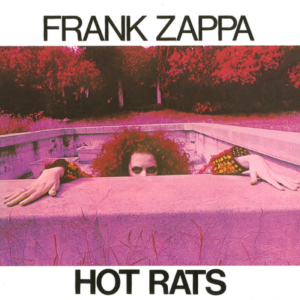

Se mi si dovesse chiedere qual è, secondo il mio giudizio, il più bel disco di Frank Zappa, sarei seriamente in difficoltà, perché sono talmente tanti quelli che mi hanno regalato emozioni, gioia, estasi, consapevolezza, che è impossibile fare classifiche senza sbagliare. Ma se proprio non potessi sottrarmi a tale verdetto, a malincuore e facendomi violenza sceglierei Hot Rats, in quanto questo disco è inserito in un momento nodale della carriera artistica di Frank Zappa, con lo scioglimento della formazione originale delle Mothers of Invention e l’avvio della carriera solistica del Maestro. Qui Zappa abbandona (anche se non definitivamente) il rock demenziale dei primi dischi per approdare a un progetto più composito, che avvicina la sua musica al jazz rock che in quegli anni muoveva i primi passi sulla spinta di autentici giganti, tra i quali Miles Davis, tanto che in molti considerano Hot Rats “figlio” del capolavoro davisiano Bitches Brew, vero e proprio “manifesto” del genere fusion. Piccolo dubbio: e se Frank Zappa avesse voluto dare un indirizzo al suo progetto giocando nel titolo proprio sull’assonanza tra jazz e rats (Hot Jazz/Hot Rats)?

Comunque, alla realizzazione del disco collaborano, oltre all’unico ex Mother rimasto Ian Underwood, polistrumentista di talento, turnisti provenienti dal mondo del jazz e del blues come Max Bennett e Shuggie Otis al basso, i batteristi Ron Selico, Paul Humphrey, e John Guerin, i “violinisti elettrici” “Sugar Cane” Harris e Jean-Luc Ponty, nonché alla voce, nell’unico pezzo cantato del disco, Willie the Pimp, l’amico di vecchia data e poliedrico artista Captain Beefheart.

Fra le tracce che compongono il capolavoro in questione ci sono vere e proprie pietre miliari dell’opera zappiana: Peaches en Regalia, in primis, un moderno standard jazz fusion che è anche uno dei motivi più noti di Frank Zappa; il già citato Willie the Pimp (letteralmente Willie “il magnaccia”), brano rock blues nel quale fanno sfoggio della loro valenza il violino di “Sugar Cane” Harris e la chitarra del Maestro, impegnato in pregevoli assoli, per non parlare della voce rauca e catramosa di Don Van Vliet, in arte Captain Beefheart; e ancora, Son of Mr. Green Genes impreziosito da complesse partiture per fiati a fare da contrappunto agli assoli di chitarra, la bellissima Little Umbrellas, The Gumbo Variations impetuosa jam session a metà strada tra jazz e blues, per finire con il violino di Jean-Luc Ponty a sottolineare la vena jazz del disco nella conclusiva It Must Be a Camel.

Un’ultima notazione in merito a Hot Rats: il disco è stato registrato su un registratore multitraccia a 16 piste, congegno all’avanguardia ancora in fase di sperimentazione (e chi più di un folle sperimentatore come Frank Zappa avrebbe potuto farne uso in anticipo sui tempi?), che offriva molte più possibilità in termini di sovraincisioni rispetto ai mixer a 4 e 8 piste in uso alla fine degli anni Sessanta.

Per concludere, una precisazione necessaria: quanto sopra è stato da me scritto solo in ragione dell’immensa passione che ho per la musica del Maestro. Non sono un critico musicale e in genere concordo con quanto Zappa diceva della categoria: “Gli articoli dei giornalisti di musica rock sono scritti da gente che non sa scrivere, che intervista gente che non sa parlare, per gente che non sa leggere”.