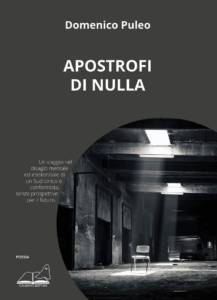

Apostrofi di nulla è silloge quantomai eterogenea, frutto di sperimentazioni le più diverse, le più eclettiche. Le parole s’incastonano felici le une di seguito alle altre, come tasselli d’un mosaico composito che s’agghinda di lucentezze inaspettate nella perversa speranza che muore ma che risorge non intatta, mutata, mutilata. Non a caso l’autore si domanda cosa ci sia di necessario / nel fondo del dolore / a cosa serva soffrire se non a prepararsi / a una nuova sofferenza. Nell’assenza di fede, o forse in una fede troppo profonda, si dibatte nel nonsenso dell’esistenza: io non do un significato / a questo quieto dolore, / e sono scarico come un accendino abusato. Del resto il mistero divino è che Dio non accade mai, e dunque ci si sente soli, soli proprio come Dio, Dio / nascosto dietro le nuvole, accecato, e allora forse non ci rimane che bere Dio / in 8 bottiglie diverse.

Non a caso la felicità è un rudere demente, e noi abbiamo la sensazione di essere morti prima / di morire. E come sentirsi diversamente in un Sud che è emblema d’abbandono, non solo da parte del nord, ma anche da parte di chi lo abita, figlio di un’anarchica rassegnazione irreggimentata nel fluire ingordo dei giorni che tutto consumano, inoculati di scettico pessismismo, di scorata diffidenza, di avvilente demoralizzazione? Ne è emblema Messina, città Natale di Puleo, dove le cose hanno l’odore del disastro, dove Mentre cecità e ingordigia abitano lo spazio / La città muore aspettando sepoltura, ed è come se s’accasciasse sulla guancia di Dio. A queste sensazioni che si fanno certezza fa eco una canzoncina, Sono salvo e me ne fotto / e Gesù lo metto sotto, gravida di quel cinismo che sfocia greve e ineluttabile nella sopravvivenza senza mediazione, senza pensieri per contrastare i troppi pensieri, nel motto non stare troppo a pensarci. Perché la virtù della massa è che non sa di chi è il privilegio, e se gli individui che la compongono dal duce sono passati al rock and roll, in quest’Italia che Ha una croce d’incapacità sulla guancia sinistra / e sulla destra ricordi di atrocità, allora non resta che essere in qualche modo ordinari per vocazione, farsi araldi di questa sadica quietudine, perché tutto il resto è come un anticipo di morte, o come carbone spezzato, soprattutto Quando muoiono le rabbie di sempre e non resta che mettersi sul divano in mutande / a sorseggiare birra chiara. Perché non si soffre qua non si sente niente / qua è oltre il miracolo / più vicini alla morte, più vicini alla vita. Dunque Forse è partire il vero miracolo, ma partire per dove?

Ben ancorato al presente, un presente tecnologico e massificato in cui La morte è una creatura visibile, Puleo punta le sue strofe contro il mondo, quello in cui vive e che lo priva di un senso pur propalando un senso compiuto ad ogni valore che abiura, e che l’esperimentare nega in se stesso, immerso com’è in una cultura di morte. E allora non siamo né famiglia né singoli, ma casa, come a dire che siamo cosa, ed è come nei salotti quando le quisquilie routinarie fanno vita, e dove alibi e fumo guidano la diocesi della non sopportazione, e si cammina per la casa con una sensazione grottesca che il mondo stia finendo. E il mondo sta finendo, lo lasciamo lentamente agonizzare, riflesso persistente delle nostre vite, vuote: di un senso, di Dio, Se mai Dio ci fosse; di qualsiasi possibilità interpretativa che non sfoci nel nichilismo dell’autoannientamento. Ed è un furto a Dio / questo bloccare la morte e il tempo. Tant’è che l’autore si pone di fronte al mondo che accade da un’altra parte […] senza sapere dove, al vizio di essere inesattamente / all’oscuro della fine. Perché La nostra vita / È salva per errore, e resiste, appena […] Come le mammelle gravide di latte, ma allora cosa ne sarà del futuro, se i nostri figli sono già morti ancora prima di nascere?

Proprio per questo Il tormento è vedere / chi nella festa sa ancora trovarci un senso, / o, al limite, una gioia, perché gli uomini hanno paura di capire cosa c’è / sotto questa foresta di pugnali / che tutti chiamano vita.

Le apparenti divergenze tra un componimento e l’altro, tra i quali s’infrattano anche frammenti di prosa, sono invece lo sfaccettarsi di un unico discorso, considerato sotto tutti i punti di vista e attraverso esperienze le più variegate ma che riconducono, tutte, al fatto che Latita la poesia della vita, al punto che l’autore, fattosi dicitore dell’incubo, può affermare: la vita l’ho sorpassata, / ho un sorriso atroce.

Tuttavia, nello iato tra lo spirito e la rassegnazione, […] La rassegnazione / s’è fatta saggezza, e allora si può sopravvivere sognando Afriche impossibili, seduti ad aspettare il vero profeta tradendo ideali, mettersi a scrivere tutte le insufficienze con poesie che hanno il peso d’un’overdose, rendersi conto, da poeti innanzitutto, che L’Italia è una creatura fragile / che ha una crisi d’identità / quando vede tutti i suoi padri / riflessi allo specchio.

L’autore si esprime anche attraverso un accurato uso della punteggiatura: alcune virgole, che a prima vista possono apparire inappropriate, sottolineano invece non solo la cadenza del verso, ma il suo stesso senso, laddove una pausa, seppur breve, è densa e si fa ineludibile significante; o ci troviamo dinnanzi a maiuscole e minuscole che compaiono come ad Amleto il suo fantasma, a sentenziare insieme unità e frattura, disgregazione e convergenza; infatti come, altrimenti, andare oltre / lo spazio consentito dal verbo? Qual è la parola che c’è oltre le parole? Come altrimenti erigere il logos a telos, come far coincidere ethos ed epos? Del resto, se è esatto che ogni parola è peso, è vero che I poeti sono coloro che sanno / riconoscere, / alle volte senza sapere, /l’immagine nel vuoto. Devono quindi giganteggiare sulle ali dell’albatro, trasformare / ciò che galleggia in un filo, / come fossero aghi le mani / e fili le lettere nella tastiera, / finestre da aprire.

Altrimenti non ci resterebbe che scrivere vacui pruriti di nulla, intenti a camminare a piedi nudi dentro chilometri di niente, al limite chiedendosi, con tanta prigionia nelle ossa: A che punto sono della morte? –

Una silloge fortemente connotata a livello sociale, dove il privato e il pubblico si frammischiano descrivendo un universo coerente e poco rassicurante. Dolorosa e incisiva.