Alcuni bambini afghani giocano nel fango del campo profughi di Shamshatoo, vicino a Peshawar, e guardano la telecamera sorridendo e facendo smorfie.

Un vecchio ha appena ricevuto la notizia della morte del figlio, e rimane impassibile ed altero a covare il proprio dolore.

Un ragazzino afghano si aggira, inquieto e sospettoso, fra le bancarelle di Camden Town.

Basterebbero queste tre immagini, che si alternano nella chiusura della pellicola con il loro stridente e crudo realismo, a qualificare positivamente il film di Winterbottom: nella loro coinvolgente anti-retorica dicono di più sulla disumanità della condizione dei profughi di quanto abbiano fatto, negli ultimi anni, gli articoli di giornale, i saggi di studiosi e le trasmissioni televisive da cui il mondo occidentale è stato invaso.

Winterbottom sceglie, per raccontare la tragica odissea da Peshawar a Londra di due ragazzini afghani, Jamal e Enayat, un taglio prettamente documentaristico; il regista inglese non è nuovo a simili operazioni: ricordiamo il precedente “Benvenuti a Sarajevo” (1997), che raccontava gli orrori bosniaci inframmezzando spezzoni di filmati reali allo svolgersi del soggetto.

In questo caso Winterbottom si discosta dalla realtà dei fatti, preferendo far credere allo spettatore che tutta la vicenda sia realmente accaduta e che le scene siano state riprese in una sorta di “diario di viaggio” dei due profughi. Così facendo, pur perdendo in profondità narrativa, accentua sia la drammaticità dell’intreccio, sia la spontaneità della recitazione, affidata totalmente ad attori non professionisti, scelti nei luoghi delle riprese, ed è “costretto” a inventarsi un prosieguo della vicenda in cui si narrano le ulteriori vicissitudini dopo l’arrivo a Londra.

La realtà, come a volte accade, ha superato la fantasia, dato che il vero Jamal, una volta terminate le riprese, è ritornato in Pakistan e ha deciso di intraprendere davvero un viaggio verso Londra, dove è vissuto sotto l’incubo dell’espulsione.

Senza una vera e propria sceneggiatura, e affidandosi al coinvolgimento emotivo del cast, Winterbottom riesce a creare uno struggente film di indignazione civile, sospeso ad ogni inquadratura, come per magia, fra la retorica utopistica e commercializzazione del dolore, ma dolente e commovente nella sua semplicità senza tempo.

Affida agli sguardi, ai gesti dei diseredati l’accusa muta verso un occidente che non sa comprendere, ed è anche in grado di inserire alcune sequenze di candida umanità (oltre alle tre già citate, con cui si chiude il film, da ricordare la battaglia a palle di neve nel villaggio del Kurdistan, e le barzellette non-sense con cui Jamal e Enayat sono soliti addormentarsi).

Straordinari i due interpreti, scovati a Peshawar tra mille difficoltà: difficile scordare il sorriso ingenuo di Enayat, così come gli occhi perennemente in movimento di Jamal.

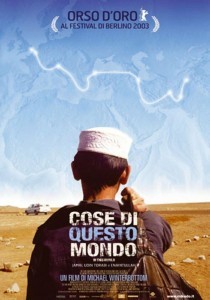

La vittoria al Festival internazionale del cinema di Berlino, persino esagerata per le qualità meramente artistiche della pellicola, ci fa pensare ad un tentativo ingenuo di dimenticare la nostra cattiva coscienza; ciò non toglie che questa fatica di Winterbottom, oltre a risollevare una carriera arenatasi dopo i primi importanti acuti (ricordiamo “Butterfly kiss” del 1995 e “Go now” del 1996), sia assolutamente degna di una visione. Non sarà agevole, ma ne varrà la pena.