Due sono, nella vulgata beatlesiana, i suoni agli estremi del periodo più creativo del gruppo: l’accordo di apertura, lievemente dissonante, di A Hard Day’s Night, primo pezzo dell’omonimo album del luglio 1964, e l’accordo di chiusura, quasi una pietra tombale, di A Day in The Life, al termine del Sergeant Pepper del luglio 1967. Si tratta, in verità, di una suddivisione artificiosa, che non riesce a dar conto di molti altri brani memorabili dei Beatles, disseminati sia nei primi dischi, quelli della pura e semplice Beatlemania, sia nei successivi, in cui si annunciavano ed esplodevano i contrasti che avrebbero portato allo scioglimento del 1970.

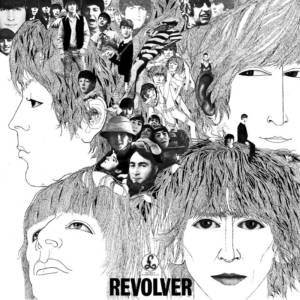

Se, tuttavia, prendiamo per buono questo criterio, nel triennio ipoteticamente migliore dei Beatles possiamo ravvisare un terzo suono che, a parere di molti, segna l’apice della loro carriera: sono i quattro secondi iniziali di Taxman, la prima traccia di Revolver, album uscito – con una raffinata copertina di Klaus Voorman, un collage in bianco e nero di disegni e fotografie – nell’agosto 1966, nel pieno di un’estate londinese insolitamente calda e luminosa. Il breve frammento è un montaggio di materiali sonori, slegato dal pezzo che sta per cominciare, in cui si distinguono una voce che conta “one-two-three-four-one-two”, il cigolìo di un nastro magnetico che scorre, una vibrazione elettrica di fondo, un colpo di tosse e un rapido fraseggio di chitarra. Ciò che potrebbe sembrare uno scherzo fonico, o un’accozzaglia di spezzoni privi di senso è, in realtà, un’overture programmatica che anticipa e riassume il lavoro alla base dell’album.

In Revolver, infatti, alle voci e alla tradizionale triade chitarre-basso-batteria (a volte integrata dal pianismo di George Martin), si accoppiano modalità espressive del tutto nuove, che aggiungono alla tavolozza musicale del gruppo colori e stili fino a quel momento inauditi. In particolare quelli offerti ai musicisti dall’uso sperimentale dell’elettronica in fase di registrazione e di missaggio: sovraincisioni, saturazioni, impiego estensivo dei tape-loops (tratti di nastro magnetico inciso e connesso ad anello per creare un segnale ciclico), variazioni nella velocità e raddoppiamenti delle voci e dei suoni, inversioni di frasi musicali, filtraggi, rumoristica, ecc. In altre parole: lo studio di registrazione usato per la prima volta come uno strumento musicale.

Non si scambino i risultati eccezionali di Revolver per effetti di mero tecnicismo, per quanto usato a fini artistici, in modo simile a quello in cui William Borroughs utilizzava il cut-up. All’elaborazione del progetto contribuiscono anche i nuovi interessi e le molteplici influenze cui, a quel tempo, erano soggetti almeno tre dei quattro Beatles: la musica e la filosofia indiana per George Harrison; l’elettronica, la musica classica e il jazz d’avanguardia per Paul McCartney; la psichedelia di derivazione underground e l’uso (diremo così) introspettivo e creativo dell’LSD per John Lennon. È partendo da queste premesse che i Beatles contribuiscono con Revolver – che nel titolo allude, oltre che al movimento rotatorio sul giradischi del disco stesso, anche a un tipo di pistola – non solo a prendere di mira e a scardinare il formato della canzone pop, ma anche a fornire agli ascoltatori più attenti e ricettivi qualche consiglio per andare oltre agli schemi sensoriali (e spirituali) della cultura dominante.

Revolver si apre con Taxman, una risentita invettiva di Harrison contro l’esosità del governo britannico, evocato con la citazione di Mr. Wilson e Mr. Heath, i due primi ministri inglesi dell’epoca. Segue poi la celeberrima Eleanor Rigby, un’amara meditazione di McCartney sulla solitudine e sulla morte, la cui esecuzione è affidata a un ottetto d’archi, magistralmente arrangiati da George Martin. Il primo contributo di Lennon è l’oblomoviana I’m Only Sleeping, con coda indianeggiante e assolo di Harrison suonato a ritroso, ove l’autore tesse le lodi dell’ozio e della pigrizia (o, forse, del sogno lisergico in cui era perennemente immerso). Harrison al sitar, con accompagnamento di tabla, si propone subito dopo con Love You To, un pezzo in parte filosofico e in parte d’amore. McCartney ritorna con Here, There and Everywhere, forse la sua più bella canzone romantica, un’evocazione agrodolce delle gioie e dei dolori della vita di coppia. A Yellow Submarine, scritta da McCartney, è affidato il consueto numero che in ogni disco i colleghi ritagliavano per Ringo Starr. Non è altro che una semplice canzone per bambini, con accompagnamento di schiamazzi, fischietti e trombette, ma con una melodia tanto accattivante da essersi per sempre fissata nella memoria collettiva. She Said She Said è Lennon allo stato puro, preda di angosce e insicurezze tormentose, terrorizzato dalla morte e pieno di rimpianti per l’infanzia ormai perduta.

La seconda facciata inizia con Good Day Sunshine, una disinvolta e raffinata evocazione di McCartney della splendida estate inglese del 1966, con una digressione pianistica di George Martin. Una poderosa performance chitarristica di Harrison insaporisce And Your Bird Can Sing, una tipica canzone-nonsense di Lennon che nasconde forse una meditazione spirituale quando afferma che una mente analitica, per quanto acuta, non potrà mai comprendere i misteri del mondo. La perdita dell’amore è il tema della classicheggiante For No One, di McCartney, con accompagnamento di corno francese e intervento di George Martin al pianoforte, modificato al missaggio in modo da farlo suonare come un clavicembalo. L’altro lato della personalità di Lennon, quello sarcastico e dissacrante, appare in Doctor Robert, che evoca la figura di un disinvolto medico di New York, uso a prescrivere ai suoi pazienti cocktail di anfetamine e vitamine. Di fatto il pezzo si scaglia contro Timothy Leary, il Dottore per antonomasia, sacerdote un po’ ciarlatano della cultura underground di cui Lennon stesso era un adepto. Harrison si ripropone con I Want To Tell You, forse il pezzo meno convincente del disco, che parla della frustrazione provata quando si hanno in testa molte cose da dire ma non si riesce a esprimerle. Got To Get You Into My Life, un brano di prim’ordine con il suo arrangiamento di fiati in piena evidenza, è un esplicito omaggio di McCartney al sound della Tamla-Motown, e forse contiene anche una coperta allusione all’uso della marijuana.

Allo stesso modo in cui si era aperto, Revolver si conclude circolarmente con una canzone che, come la brevissima overture di Taxman, è metafora dell’intero album. Si tratta di Tomorrow Never Knows, che Lennon compone ispirandosi a The Psychedelic Esperience, il testo di Timothy Leary – a sua volta tratto dal Libro dei Morti tibetano – che gli adepti della controcultura utilizzavano come breviario per i viaggi con l’LSD. Tomorrow Never Knows (il cui titolo iniziale era The Void) intende rappresentare il senso autentico dell’esperienza lisergica, ed è in effetti un’esortazione al dissolvimento del Sé nel vuoto amoroso dell’universo. La musica è un pastiche elettroacustico in cui si sommano e si contaminano reciprocamente le influenze dei quattro musicisti: vi sono le percussioni ossessive e regolarissime di Ringo Starr, gli interventi indianeggianti di Harrison con sitar e tanpura, i tape-loops cari a McCartney (in questo caso prodotti da tutti i membri del gruppo) e la voce di Lennon, raddoppiata nella prima parte e filtrata nella seconda per farla suonare (secondo la richiesta dell’esigentissimo autore) come quelle “del Dalai Lama e di migliaia di monaci tibetani salmodianti sulla vetta di una montagna”. Il risultato è eccezionale: Tomorrow Never Knows, del tutto diverso dai tredici brani precedenti ma perfettamente funzionale allo spirito del disco, si snoda gonfio e lento come un fiume indiano e, a chiusura di Revolver, lascia l’ascoltatore interdetto, ammirato e comunque deciso a capire se e quando le scintillanti premesse di quel lavoro avrebbero potuto dare nuovi frutti nei dischi successivi.

Sinfonico ed elettronico, vario e unitario, allucinato e realistico, Revolver possiede il raro pregio di riuscire insieme sperimentale e popolare nel sound, altissimo ma non inaccessibile nei contenuti. Inoltre rappresenta, in modo totalmente fedele, un tempo e uno stato particolarmente fecondi del mondo e della cultura giovanili. È, in sostanza, un’opera fondante della musica rock e uno dei termini di paragone assoluti del genere, con cui moltissimi gruppi successivi ai Beatles hanno sentito e sentiranno il bisogno di confrontarsi.